Eu havia acabado de lançar a primeira edição da “Esquire Brasil” quando surgiu o convite de conhecer o Marrocos. Marrakech tinha ficado de fora da press trip (como os jornalistas chamam viagens a convite de algum órgão de turismo ou geralmente de hotel). A ideia era visitar Casablanca, o centro financeiro, e Tamuda Bay, no norte do país, de onde, com certo exagero na afirmação, quase se vê a Espanha.

Na minha adolescência, ouvia Manu Chao cantar sobre “Ceuta y Gibraltar” e, desde então, tinha curiosidade de entender mais sobre esse pedaço da África setentrional, tão perto da Europa, menos de 20 quilômetros de distância, onde, no entanto, nunca uma ponte foi, nem acredito que será, construída – por motivos de engenharia ou preconceito, não sei.

Sei que aceitei porque o convite vinha do havaiano-carioca Bronson Soares, conhecido pela discrição, simpatia e por ter em seu portfólio alguns dos melhores hotéis do mundo. No caso, as propriedades da pequena cadeia Royal Mansour, cujo dono é o rei do Marrocos, Mohammed VI. A primeira parada foi em Casablanca, e, sobre ela, vou escrever em outra edição. Esta reportagem será um pouco mais pessoal porque a verdade – é que sem jogo de palavras – esse convite despretensioso de passar dias no Marrocos salvou a minha vida.

O Royal Mansour Tamuda Bay é um resort frequentado pela elite europeia, que, além de desfrutar de férias na praia e gastronomia estrelada pelo guia “Michelin”, aproveita para checar como anda a saúde. Nosso programa seria exatamente igual ao dos mais disciplinados hóspedes: consultas, exames de sangue, teste de esforço, em suma, um check-up geral.

Fui para a minha primeira consulta calmo e confiante. Faço check-up todos os anos, havia realizado uma bateria de exames recentemente com resultados satisfatórios. Quem me atendeu foi uma marroquina baixinha, nascida em Rabat (a capital do país), de pele bronzeada, sorriso no rosto e sobrancelhas delineadas. Tinha 28 anos e era gentil como devem ser os funcionários de um hotel cinco estrelas. Ela começou a me examinar e eu aproveitei para falar o francês que aprendi 20 anos atrás, mas que não consigo usar em Paris porque os parisienses detestam ouvir sua língua dita pela boca de qualquer um que não tenha nascido lá. [Eles nos corrigem o tempo todo e respondem em inglês às nossas perguntas. Os parisienses são os grandes inimigos não declarados de uma expansão da Aliança Francesa, que pelo visto não faz nada para ganhar essa guerra, até porque sabe que antipatia é motivo de orgulho para aqueles cidadãos. Os italianos, ao contrário, adoram quando você solta um “ciao” macarrônico – aí eles desandam a falar, e você nota que, embora “canelloni” signifique canelone, as semelhanças não são tantas assim; “morbido” quer dizer mole, macio, suave; embaixo se fala “giu”; em cima “su”; e parar é “smettere”. E aí você ouve aquelas respostas longas e fica meio assim sem entender o contexto, com cara de bobo.]

Bom, eu estava em um hotel nababesco no Marrocos, cansado porque, como citei, havia acabado de lançar este título aqui no Brasil e o que queria mesmo era spa, massagem, mergulhar no mar, correr para o restaurante, onde havia lagosta me esperando (eu havia visto caviar também, tinha esperança de comer alguns gramas, mas acabou não rolando a ova dessa vez, o crustáceo sim), queria me isolar do grupo assim que possível para ler, porque sou um cara muito sociável, mas isso tem um preço, basicamente queria não fazer nada às custas do rei, afinal havia entendido que o convite era exatamente para isso, então no fundo eu estava fazendo o meu trabalho. O lugar era também um spa médico, com consultas e horas marcadas, e eu precisava seguir um roteiro, que, muitas vezes, exigia acordar mais cedo do que gostaria, responder a perguntas, escrever questionários sobre minha saúde, essas coisas. Nunca vi nada assim em outro lugar no mundo, mas a ideia se provou um sucesso. O hotel vive cheio, e as diárias ultrapassam 500 euros.

Acostumado a ouvir meu médico paulistano, um senhor de 65 anos com pelos no nariz, consultório no Itaim, confesso que não levei tanta fé na marroquina à minha frente – ou será que o machismo islâmico havia me contaminado em apenas três dias, ou eu sou mesmo um fruto clássico do que os progressistas chamam de machismo estrutural?

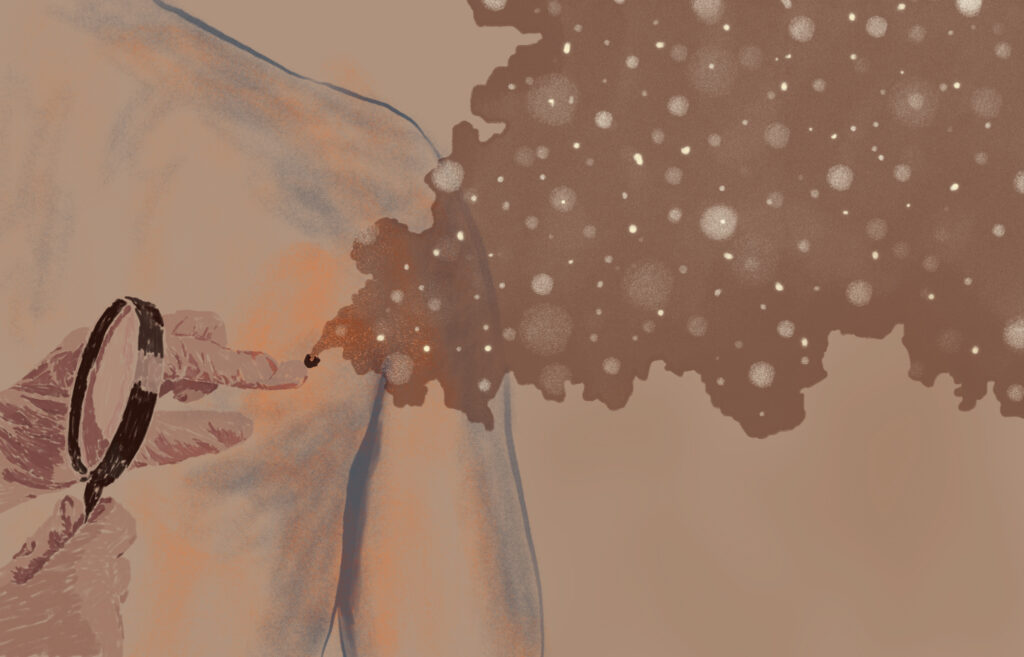

A verdade é que aquela mulher, o nome dela é Aya Benzouina, salvou a minha vida. Formada em dermatologia, examinou meu corpo e prestou especial atenção às minhas costas. Disse-me algo que alguns dos melhores profissionais de São Paulo não me falaram, pelo menos não com aquela intensidade: “Luciano, você tem uma pinta muito feia. Não gosto nada dela, nada. Assim que você chegar ao Brasil, você precisa tirar isso, e eu não estou brincando”.

Outros médicos já haviam visto a mesma pinta, mas nenhum me alertou da urgência de fazer um exame mais profundo. Pelo menos com tanta veemência, o que faz toda a diferença. Há uma cena em “Hannah e suas irmãs”, meu filme predileto de Woody Allen, em que Mickey Sachs (o personagem de Allen) recebe um diagnóstico que sugere um possível tumor no cérebro. Mickey sai pelas ruas de Manhattan questionando, pela primeira vez, com razão, a finitude da vida. Neurótico, olha para aquela cidade monumental, cheia de arranha-céus monumentais, alguns com consultórios médicos de especialistas em tudo, uma metrópole rica, com hospitais equipados, gente brilhante, recursos, e se pergunta algo tipo: “Como eu posso morrer aos 40 e poucos anos de uma doença no meio dessa civilização tão evoluída?”.

Esse raciocínio começou a me invadir assim que meu voo aterrissou em Guarulhos. Era um sábado e, na segunda de manhã, eu já tinha consulta. Fui a um médico indicado pela jornalista Anna Paula Buchalla, especializada em beleza, que estava comigo na press trip: “Um homem sério, sabe tudo de câncer de pele”.

Doutor Luiz Guilherme é o tipo de médico que mantém placas condecorativas nas paredes de um consultório sóbrio, daqueles médicos que, se mandam passar filtro solar diariamente, você confia e obedece porque entende que ele não é um garoto de recados da indústria cosmética. “A marroquina estava certa, vamos tirar isso agora.” Resumindo, era um melanoma, que segundo o doutor, ia me matar. Mas Aya, a marroquina, me avisou a tempo. O melanoma era o que os médicos chamam de “in situ”. Em português, significa que ele estava restrito à superfície da pele, as células tumorais, essas transmissoras da morte, ainda não haviam invadido camadas mais profundas do meu corpo, nem contaminado meus linfonodos, muito menos invadido meus órgãos. O melanoma é classificado em quatro estágios, o meu foi diagnosticado no estágio zero, o melhor. Ou seja, prognóstico excelente.

Enviei uma mensagem para Aya Benzouina assim que retirei o melanoma. Agradeci e lembrei do alerta de Schopenhauer: “o mundo não é uma paisagem”. De fato, não é.