— Vocês podem nos ajudar a localizar a pista de pouso? O piloto não disfarça a tensão na voz. A pergunta vem depois de dez minutos de círculos no ar sobre a mata, um verde manchado com cicatrizes de queimadas e de extração de madeira. O monomotor turboélice Caravan de 14 lugares leva poucos passageiros, o fotógrafo Valdemir Cunha e eu estamos na primeira fila, e todos se põem a esquadrinhar a paisagem em busca de algum traçado simétrico lá embaixo. É início de 1996, os sistemas de navegação das aeronaves são tecnologicamente muito inferiores aos atuais, as nuvens baixas complicam a visibilidade, e a pista de pouso na qual pretendemos aterrissar é uma daquelas estruturas rudimentares e mal sinalizadas comuns na floresta amazônica — muitas delas utilizadas por garimpeiros e traficantes. Valdemir encaixa uma lente teleobjetiva na sua Nikon f3 e começa a inspecionar a superfície. Mais 15 minutos de respiração presa, piadas e risos nervosos.

— Talvez seja aquilo lá à esquerda, mais ou menos na posição nove horas — arrisca meu companheiro, no que é confirmado por um senhor que grita mais atrás. Enfim, num entardecer quase-noite, pousamos em Corumbiara, no chamado Cone Sul de Rondônia, a 730 quilômetros de Porto Velho, a capital do Estado, e já na fronteira com o Mato Grosso. No dia seguinte partimos de carro pela BR-364 para Chupinguaia, 72 quilômetros a oeste. O propósito da nossa viagem é conhecer dois grupos indígenas até recentemente isolados e somente há pouco tempo contatados pela Funai, a Fundação Nacional dos Povos Indígenas.

No Brasil, há indicações da existência de pelo menos 114 grupos isolados, a maior concentração em todo o mundo. Em respeito à autodeterminação dessas pessoas e ao direito que têm do uso do território — e sobretudo em razão de numerosos episódios catastróficos do passado —, a Funai estabeleceu em 1987 a política do não contato. A aproximação com indígenas que vivam em isolamento passou a ocorrer apenas em situações de risco — e este é precisamente o caso do qual no momento nos ocupamos. Localizados nas proximidades do rio Omerê, afluente do rio Corumbiara, os indígenas que Valdemir e eu viemos encontrar são sobreviventes de aldeias atacadas por garimpeiros ilegais e pistoleiros pagos por fazendeiros. À medida que tratores e armas de fogo avançavam sobre a selva, eles recuavam, fugiam, e os que tentavam resistir eram mortos.

Numa extensão de mata fechada que faz parte da reserva legal de uma fazenda, o acampamento em que nos instalamos consiste em redes abrigadas sob lonas plásticas amarelas, cozinha improvisada e mesa de trabalho cercada por poucas cadeiras. Na Amazônia, as propriedades rurais devem preservar 80% da sua área de vegetação nativa — é o que se chama de reserva legal —, e foi exatamente numa dessas áreas que se deu a abordagem aos indígenas. Os chefes do acampamento-base da Funai são os sertanistas Marcelo dos Santos e Altair Algayer, responsáveis pela operação de contato. Depois das boas-vindas, Marcelo mostra as redes em que Valdemir e eu dormiremos e faz um retrospecto da sucessão dos eventos. Em 1985, quando conduziam uma inspeção numa fazenda para emitir uma certidão de que ali não havia presença indígena — documento necessário para obtenção de financiamento bancário —, os sertanistas descobriram nas matas das imediações duas malocas e oito roças destruídas. No chão, abandonados, arcos, flechas e machados de pedra. Outras pistas indicavam a gravidade do que se passara: várias cápsulas de balas disparadas. Convocada, a Polícia Federal reuniu evidências de crimes e a área foi interditada. No entanto, os agentes não acharam corpos; a interdição foi derrubada, e de imediato uma frota de tratores e cerca de 400 homens eliminaram todos os vestígios e iniciaram obras de expansão — muito tempo depois, já encerradas as investigações, trabalhadores rurais comentariam que os cadáveres haviam sido jogados numa represa.

Durante uma década, Marcelo e Altair empenharam-se obstinadamente, com paciência inesgotável e coragem além dos limites da prudência; escaparam por absoluta casualidade de uma emboscada armada na ponte que cruza o rio Omerê, foram inúmeras as ameaças de morte contra eles e suas famílias. Mas enfim, com os testemunhos reunidos e um conjunto de fotos de satélites, em setembro de 1995, eles obtiveram da Justiça autorização para iniciar a operação de contato.

Após quatro dias perscrutando o território definido para a pesquisa, a pequena equipe montada pelos sertanistas chegou a um terreno desmatado de não mais que um hectare, a 25 quilômetros daquelas ruínas de malocas encontradas dez anos antes. Ao lado de duas cabanas de galhos de árvores e palha, conhecidas como tapiris, um roçado de milho, e ninguém à vista. Os pesquisadores passaram um bom tempo por ali, deixaram facões de presente na entrada dos tapiris e já se preparavam para dar meia-volta, com planos de retornar no dia seguinte, quando vozes ressoaram nos arredores. Uma moça de uns 25 anos e um rapaz mais novo, talvez de 20, aproximavam-se e, assustados, ensaiaram passos de fuga. O pessoal da Funai botou no chão tudo o que carregava e recorreu à linguagem universal do sorriso — e foi esta a chave da abordagem. Com mímicas e gestos de gentileza, a comunicação não evoluiu muito, mas foi possível descobrir que os jovens eram irmãos. Ela se chamava Tiramãtu e ele, Operá. O restante do grupo apareceu depois: a mãe dos dois irmãos, Mariututuá, de mais ou menos 45 anos, e sua sobrinha, Oaymoró, de estimados vinte e sete. Depois de estabelecido um relacionamento amistoso — e isso levou vários dias —, Marcelo e Altair convocaram antropólogos e linguistas para tentar identificar a etnia daquela família. A descoberta impressionou os estudiosos: os quatro falavam um idioma que se considerava quase extinto, o Kanoê — por não pertencer a nenhum tronco linguístico, o Kanoê é classificado como “isolado” pelos especialistas.

Um mês e meio depois do contato, ali por fins de outubro de 1995, Oaymoró e Tiramãtu levaram os sertanistas até um outro grupo, que ocupava malocas a cerca de dois quilômetros. Foram necessários três meses de estudo para concluir que esta segunda comunidade, de sete pessoas, falava um idioma da família Tupari, pertencente ao tronco Tupi; poderia ser um idioma detectado somente naquela ocasião ou uma língua cujo registro se perdera. Como a tipificação da etnia é feita com base no idioma, e aquele idioma não fora categorizado, o grupo acabou sendo chamado de Akuntsú, o nome pelo qual os Kanoê o designavam, cujo significado é “outro índio”.

É a essa altura que Valdemir e eu chegamos ao acampamento-base da Funai na região do rio Omerê: janeiro de 1996, quatro meses depois do contato com os quatro Kanoê e dois meses e meio depois do encontro com os sete Akuntsú. “A interação com eles ainda é recente, a confiança está em construção”, alerta Marcelo dos Santos. “Não saiam sozinhos. Não sabemos o que pode acontecer.”

O que aconteceu nos três primeiros dias foi decepcionante. Começávamos de manhã cedo percorrendo um quilômetro no meio da mata até um igarapé tributário do rio Omerê, e depois quase o dobro, às vezes com lama no meio das canelas, até a clareira dos Kanoê. De lá, mais dois quilômetros de trilha nos levavam às malocas dos Akuntsú. Ninguém nos dois pequenos descampados. Nada. Zero sinal de vida. Havia panelas, facas, brasas ainda esfumaçando de fogueiras recém-utilizadas. Mas os indígenas andavam por outras bandas. Talvez em caçadas, alvejando pacas e cotias, ou coletando pupunha, mel e castanha. Ou quem sabe estivessem nos observando, os dois novos agregados à equipe da Funai, antes de se permitirem uma aproximação. Ficávamos horas à espera de alguém, desfalecendo de calor e desistindo de contar as picadas de insetos quase invisíveis. No meio da tarde, retornávamos ao igarapé, para o banho que marcava o fim das atividades do dia. E então era quando ouvíamos risos que vinham da mata. Pelo tom das vozes, provavelmente três ou quatro pessoas nos espiavam despidos, enquanto nos lavávamos. Mas eram infrutíferas nossas insistentes tentativas de identificar um ser humano entre as folhagens e os troncos das árvores.

No quarto dia, em vez de voltar para a base, e contrariando a norma de que tínhamos obrigatoriamente de nos locomover sempre acompanhados dos indigenistas, dissemos que precisávamos fazer fotos da flora local e voltamos sozinhos à região das malocas. No fim da trilha que dava na clareira Akuntsú, subitamente surge do matagal um rosto masculino coberto por um gorro em forma de cuia. E então o jovem emerge por inteiro. Tem no alto dos bíceps braçadeiras de palha e, no tórax, duas faixas largas de couro decoradas com conchas e sementes; estão dispostas em X, do pescoço para o meio das costelas. Usa estojo peniano e franjas de palha cobrindo os genitais. Sorrimos para ele, que faz com a mão direita o sinal de “venham comigo”.

Uma vez na clareira, a próxima pessoa que aparece é um homem maduro, pele cor de cumaru, com mais ornamentos do que o jovem que nos recepcionou. Ele usa sobre o gorro um disco de palha com quadrados pretos pintados simetricamente e uma pena de arara afixada. Tem no nariz um piercing horizontal fino, de madeira, e cobre o sexo da mesma forma que o rapaz. O sorriso largo e os gestos afáveis não o impedem de demonstrar autoridade. Fica claro para mim e para Valdemir que estamos diante do cacique Konibú, cujo nome já nos havia sido informado pelo pessoal da Funai. Enquanto curvamos a cabeça em reverência, o restante da família Akuntsú vem chegando: uma senhora idosa com um cajado em que está empoleirado um papagaio, e duas mulheres com duas meninas — cada uma dessas quatro traz nas costas um cesto de fibra de tucum, um tipo de palmeira, apoiado na testa por meio de uma cinta. Todas estão totalmente despidas, usam os cabelos curtos, quase raspados, e exibem vários adereços: colares, faixas, braceletes e pulseiras.

Embora sejamos incapazes de compreender sequer uma sílaba da dicção acelerada do cacique, seu tom de voz indica não haver oposição à nossa presença. Quando lhe damos um pacote de bolachas de água e sal, e comemos uma para comprovar que não há riscos, Konibú inicia o que deduzimos ser um ritual de purificação. Põe o pacote no chão, sacode os braços ao redor, em movimentos rápidos, e passa a aspirar o ar ao mesmo tempo em que leva as mãos à boca; depois, virando a cabeça para o outro lado, sopra com energia, várias vezes, enquanto agita os braços para longe. Entendemos que está removendo qualquer mal porventura ali existente. O procedimento é repetido por uns dois minutos, até que, como começa a chover, ele nos convida a entrar em sua maloca. É escuro no interior da cabana, não há nada além de brasas sobre as quais algo está sendo tostado; um filete de fumaça sobe até o teto cônico de palha de açaizeiro. Konibú rasga com as mãos três bocados do assado carbonizado para compartilhar conosco a comida — apesar do aspecto, é uma carne surpreendentemente macia, embora insossa; soubemos mais tarde tratar-se de porco-do-mato.

De volta ao ar livre, somos submetidos pelas mulheres a um reconhecimento corporal. Elas riem muito enquanto nos apalpam — panturrilhas, pernas, braços, tronco… tudo é inspecionado. Uma flauta é entregue a Valdemir, que arrisca notas de “O Trenzinho do Caipira”, de Villa-Lobos. Konibú pega meus óculos, quer ficar eles, mas consigo explicar, sempre com mímicas, que não enxergo sem as lentes. Mesmo assim, o cacique só concorda em devolvê-los quando lhe dou minhas meias em troca. Risos e conversas com sequências intermináveis de gestos avançam pela tarde. Eles nos mostram o roçado com milho, mandioca, fumo e amendoim; explicam como é preparado o mingau, prato de resistência cotidiano; e apresentam as plantas que usam para curar os males a que estão sujeitos, como picadas de cobras venenosas, machucados, cortes, mordidas de bichos. Oferecem-nos uma porção de gongo, as larvas de besouros comestíveis e ultraproteicas cultivadas em pedaços de troncos de palmeiras em decomposição. Ao que tudo indica, passamos no teste dos Akuntsú. Então, o crepúsculo se aproxima e Pupák, o jovem que nos deu as boas-vindas — agora sabemos o nome dele — faz questão de acompanhar-nos até o acampamento.

Nos dias seguintes, constataríamos que os Akuntsú e os Kanoê guardam grandes diferenças, além do idioma. O próprio figurino é a primeira distinção. Os Kanoê usam camisetas, calções, botas, bonés e enfeites de plástico, o que levou fazendeiros a acusarem a Funai de ter declarado isolados indígenas já aculturados. A explicação é prosaica: a família Kanoê costumava observar à distância a movimentação dos peões das fazendas e praticava pequenos furtos quando estes deixavam os barracões. Brincos e colares coloridos foram confeccionados com pedaços de bacias, copos e baldes. Frigideiras e caçarolas de alumínio tornaram-se itens de uso diário. Outro contraste entre os dois grupos tem a ver com a forma de se relacionar com o mundo dos não indígenas. Os Kanoê demonstram extrema curiosidade: querem aprender português e, por exemplo, não se satisfazem apenas ao usar uma faca amolada; precisam entender como funciona o afiador. Eles são metódicos e gostam de manter as malocas e as trilhas sempre limpas. Os Akuntsú, ao contrário, não se importam com nada disso, o que aborrece tremendamente Oaymoró, a Kanoê que exerce uma liderança de notável aspereza. Ela chega na clareira dos Akuntsú falando alto, gesticulando de um modo que parece dar ordens; é inútil, ninguém dá bola. No entanto, a distinção mais impactante talvez seja de caráter subjetivo. O bom humor de uma comunidade opõe-se à melancolia da outra. Os Akuntsú falam todos ao mesmo tempo, riem, brincam nos igarapés, tocam flautas e cantam, enquanto os Kanoê são contidos e chegam a chorar ao desfiar lamúrias.

A convivência forçada se estabeleceu no Vale do Omerê, que funcionou como uma zona de refúgio, onde as duas comunidades inesperadamente se encontraram ao tentar escapar de ataques e distanciar-se das queimadas e do barulho das motosserras. Sem ignorar as divergências culturais, instituíram um sistema de cooperação pragmática, com trocas baseadas nas habilidades específicas. Os Kanoê entravam com utensílios furtados dos barracões das fazendas, caça e chapéus de palha trançada; os Akuntsú, com cereais e tubérculos, flautas e pajelança para cura física e espiritual. Ao longo dos anos, acabaram forjando um vocabulário básico comum mínimo para conseguir se comunicar, alternando palavras das duas línguas.

Ao observar uma conversa conflituosa, Valdemir e eu notamos que o diálogo tropeça a cada frase, mas resolve o essencial. Operá, o rapaz Kanoê de presumíveis 20 anos, está gastando uma prosopopeia sem fim com Konibú ao revelar interesse em futuramente se casar com a filha mais velha do cacique, que tem cerca de 13 anos. Konibú é inflexível: não haverá casamento de jeito nenhum. Operá não poderia unir-se a Oaymoró, poucos anos mais velha, e assim manter a linhagem Kanoê? É o que queremos saber. Com exaustivas mímicas, Operá se altera; nervoso e irrequieto, despeja o verbo durante vários minutos. “Não tenho dúvidas de que essa união só não acontece por absoluta impossibilidade cultural”, avalia a antropóloga Virgínia Valadão, do Centro de Trabalho Indigenista. “Talvez eles sejam primos-irmãos e as convenções proíbam esse tipo de casamento.”

A insistência de Operá resulta num rompimento de relações. Só com um grande esforço diplomático a Funai intermedia um pacto de paz. Agora, de modo mais sutil, os Kanoê retomam as investidas com outra estratégia. Para poupar o candidato a noivo, quem assume o posto de porta-voz nas negociações é a irmã dele, Tiramãtu. Konibú segue irredutível. Normalmente bem-humorado, fecha a cara quando a questão entra em pauta. O líder Akuntsú dá sinais de que deseja preservar ao máximo a frágil cultura do seu povo e evitar que o idioma e os costumes sejam impregnados por tradições dos Kanoê ou dos “brancos”. Não recusa a proteção dos sertanistas, até porque o novo arranjo possibilitou a interrupção da fuga permanente, mas traça uma linha demarcatória implícita, como a dizer “daqui, ninguém passa”.

Os indígenas tocaram a vida no isolamento amazônico por algumas décadas. Depois, com a expansão dos pastos, da exploração de madeira e do garimpo, eclodiu uma onda de violência. Certa vez, três homens Kanoê que saíram para caçar foram mortos. Entre os Akuntsú, a aldeia em que moravam 19 pessoas enfrentou uma investida de pistoleiros, 12 morreram, Konibú e Pupák foram feridos — as cicatrizes de bala comprovam —, e a única alternativa dos sete que escaparam foi viver em fuga, imersos no verde profundo, mastigando o desespero dia após dia. A reconstituição dos fatos não deixa dúvidas: a tal aldeia em que ocorreram os crimes era justamente aquela cujas ruínas Marcelo e Altair encontraram em 1985.

Dadas as circunstâncias, preservar as tradições tornou-se uma tarefa de extrema complexidade. Konibú teve de acumular as funções de cacique e pajé. As mulheres, que antes permaneciam na aldeia durante as expedições de caça, passaram a acompanhar os homens para ajudá-los. Apesar de tudo, o “banco de sementes” foi conservado, com uma boa variedade de grãos para cultivo — entre eles, milhos de origem andina, pretos e vermelhos, indícios do contato entre incas dos Andes peruanos e povos da floresta tropical. Os Akuntsú cuidaram também dos rituais mais importantes de sua cultura, como as danças durante a lua nova, que preparam a comunidade para um novo ciclo e, segundo creem, eliminam as energias negativas. As atividades se iniciam com o local para a cerimônia sendo limpo e preparado metodicamente. Todos pintam os cabelos com tinta de urucum, como referência à crista vermelha do pica-pau. Em seguida, a intervalos curtos e durante um bom tempo, Konibú cheira rapé de pó de angico, que tem propriedades psicoativas e, em certas quantidades, funciona como um alucinógeno do tipo triptamina — substância presente, por exemplo, em alguns antidepressivos e antipsicóticos. Em transe, ele incorpora entidades sobrenaturais e espíritos de animais, às vezes mimetizando bichos nativos; curva-se e abre os braços como a emular um pássaro em voo. Cantos e danças circulares, marcados por batidas vigorosas com o pé direito no chão, podem durar a noite inteira. As mulheres servem, a todos, copiosas quantidades de chicha, o fermentado de mandioca, milho, cará ou pupunha com graduação alcoólica entre 2% e 6%. O cacique-pajé segue aspirando pó de angico e executa sequências de sopros enquanto agita mãos e braços para longe, como que expulsando forças do mal.

Entre os rituais tradicionais, o funeral é notavelmente o mais complexo e demanda atenção rigorosa. Na maloca em que a pessoa vivia, prepara-se a cova na qual o cadáver é depositado e coberto com folhas de bananeira brava; sobre as folhas, mantém-se durante até dez dias um fogo sempre aceso — o que exige monitoramento constante —, enquanto são realizadas práticas xamânicas, semelhantes àquelas do ritual da lua nova. Depois, os pertences do defunto são queimados e a comunidade se distancia daquela maloca. O tabu de não pronunciar o nome do falecido é com frequência interpretado como uma espécie de “apagamento” daquele que se foi. Não se trata disso. Antes de tudo, é uma forma de mostrar respeito e reverência; acredita-se que falar o nome pode perturbar o espírito ou impedi-lo de partir para o próximo estágio de sua existência. Pode ainda atrair sua atenção indesejada ou até mesmo provocar sua ira. Assim, o tabu é também uma maneira de proteger os vivos de possíveis represálias ou influências espirituais negativas, além de ajudá-los a gradualmente aceitar a perda e seguir em frente.

No rito funerário Akuntsú, os mínimos detalhes precisam ser observados para assegurar que o espírito do morto volte à terra e descanse em paz no subsolo, sem riscos de mergulhar em rios profundos, onde poderá se transformar em cobra, serpente ou jacaré. A concepção do subsolo como um domínio de segurança e serenidade é central nos mitos de criação de diversas etnias do sul de Roraima. Embora ainda não se conheça a cosmogonia Akuntsú, em razão das persistentes dificuldades nos diálogos acerca de temas mais subjetivos, não é um disparate imaginar que se assemelhe à dos povos vizinhos, para as quais a espécie humana surgiu da terra através de um buraco. Este elemento está presente, por exemplo, na narrativa Kanoê. O mito de origem Kanoê se inicia com a floresta — para todos os efeitos, a Terra — habitada apenas por espíritos e animais. Daí, um evento decisivo ocorre quando um pica-pau ancestral perfura uma pedra, criando um enorme buraco. Dali, emerge primeiro o povo Kanoê, falando a língua do pica-pau, ele próprio um integrante da nação primeva. O pássaro então designa o território para seu povo. Depois, saem os Tupari, que também recebem instruções para ocupar uma determinada área. O mesmo ocorre com os Aikanã, e assim por diante, até que todas as nações indígenas tenham saído. Finalmente, o pica-pau Kanoê, responsável por definir as terras, vê que homens brancos começam a sair do buraco. Assustado, o pássaro voa para longe sem delimitar um território para eles. Por isso os homens brancos estão por todos os lugares, nas florestas e nos campos, nas cidades e nas montanhas, sem respeitar limites, ávidos por ocupar todos os espaços.

A suposição de que todos aspiramos aos confortos e à segurança do que comumente se define como “civilização” parece um tanto equivocada. Embora longe de serem hegemônicas, as alternativas possíveis ao modelão ocidental no mínimo colocam em pauta o tema da equação trabalho / estresse / qualidade de vida. Em geral, os indígenas precisam trabalhar diariamente em média seis horas, não têm necessidade de produzir excedentes, não desperdiçam parte do dia no trânsito e dispõem de muito mais tempo do que nós para o lazer e o exercício de atividades relacionadas à espiritualidade. Além desses fatores, numerosas populações autóctones estão determinadas a salvaguardar sua identidade cultural. De modo que são fartos os registros de povos que tiveram contato com os “brancos”, até estabeleceram trocas esporádicas, mas optaram pelo isolamento em seu habitat original. Há casos em todo o mundo.

O último episódio que ganhou manchetes na imprensa internacional e reacendeu debates globais sobre a ética do contato com povos isolados ocorreu em 2018. Contrariando todas as recomendações, o missionário norte-americano John Allen Chau foi à Ilha Sentinela do Norte com o propósito de converter os habitantes ao cristianismo. Para surpresa apenas do próprio Chau, ele foi morto por flechas ao tentar desembarcar. Embora sem adotar um comportamento belicista como o dos Sentinelese, muitas comunidades da Amazônia brasileira têm escolhido recuar para a floresta após breves períodos de contato. Localizados em 1988 nas matas da divisa entre Mato Grosso e Rondônia, os Piripkura foram vacinados, não recusaram presentes, como facões e panelas, mas a maior parte deles decidiu dar as costas aos “brancos” para mergulhar de novo na selva inexpugnável. Grupos dos povos Awá-Guajá, do Maranhão, e Kawahira do Rio Pardo, da fronteira do Mato Grosso com o Amazonas, também se distanciaram dos postos de apoio montados pela Funai. No Vale do Omerê, por pouco o mesmo não aconteceu com os Akuntsú. Dois anos depois do contato, o cacique Konibú botou fogo nas malocas e rumou com os seus mata adentro. Não conseguiram ir longe. Tomavam uma direção, caminhavam alguns dias e se deparavam com uma enorme área de pasto. Mudavam de curso, mais caminhadas, e acabavam numa fazenda. Cercados por imensos perímetros desmatados, eram obrigados a dar meia-volta para permanecer nas matas fechadas, onde se sentiam menos inseguros.

O motivo do afastamento foi um crime. Oaymoró, a líder autoritária Kanoê que queria mandar também nos vizinhos, foi morta pelos Akuntsú. Além de ser tradição entre eles distanciar-se de locais em que houve mortes, é provável que tenham procurado ficar longe dos Kanoê para evitar represálias. O indigenista Altair Algayer, um catarinense que, em razão do tempo que fica na floresta, contabiliza 28 malárias, passou quase todo o ano de 1997 embrenhando-se nos matos para tentar encontrá-los. “Se não existissem atividades ilegais na região, tudo bem, não teria problema deixá-los ir para onde quisessem. Mas havia ainda madeireiros e garimpeiros que poderiam atacá-los”, diz Algayer. Onde identificava vestígios da presença dos Akuntsú, o sertanista deixava presentes. Era uma forma de comunicar que o retorno deles seria pacífico. O grupo acabou voltando por causa de um acidente. Uma árvore atingida por um raio, ao cair, matou uma das meninas e quebrou uma perna de Konibú. A fatalidade foi interpretada pelos Kanoê como uma punição perpetrada pelos espíritos da floresta em consequência do assassinato de Oaymoró. A desconfiança instalou-se no Omerê e as duas comunidades evitaram relacionar-se durante alguns anos. A muito custo, os ressentimentos foram domados e a paz, reinstituída com uma longa sessão de inalação de pó de angico, pajelança e músicas.

Ao menos a aproximação entre Konibú e a Kanoê Tiramãtu foi além das meras formalidades diplomáticas. Embora não tenham se tornado publicamente um casal, eles tiveram um filho, Bukwá, que nasceu em 2002.

Embora atualmente ocupem a área protegida da Terra Indígena Rio Omerê e não estejam mais sujeitos a ataques, os dois grupos parecem destinados ao desaparecimento. Estão entre as menores etnias do mundo e não há indícios de que no futuro possa ocorrer uma recuperação populacional. Com as mortes que aconteceram desde que o fotógrafo Valdemir Cunha e eu os visitamos, em 1996, restam em 2025 apenas três mulheres Akuntsú e os irmãos Kanoê Txinamãty e Purá — precisamente os dois que foram os primeiros contatados em 1995. Melancólico e enfático ao afirmar que não quer se envolver com ninguém, Purá não se configura numa esperança de sobrevivência da etnia. Talvez o jovem Bukwá represente algum tipo de continuidade. Meio Akuntsú, meio Kanoê, ele é a personificação do encontro entre os povos e da superação das hostilidades. Fala os dois idiomas, além do português, e é prestativo e afetuoso com sua mãe e com as mulheres Akuntsú, que trata como tias. No entanto, como na comunidade não havia opções viáveis de casamento, Bukwá casou-se com uma mulher da etnia Aruá e com ela teve um filho. E assim deu-se uma miscigenação bem brasileira, já que não existem mais Kanoê “legítimas” — nas terras indígenas de Rondônia, há pouco mais de 300 falantes de um Kanoê trôpego, pessoas que são filhas ou netas de realocados nos anos 1940 e viram seu idioma e etnia misturarem-se a outros.

Na ausência de crianças, as três mulheres Akuntsú (Pugapia, Aiga e Babawro) se referem às aves que criam como “filhos”. Os mais queridos são os maracanãs, um tipo nativo de papagaio. Eles são conduzidos para todos os lugares, apoiados nos ombros ou em pedaços de pau. Pugapia, Aiga e Babawro brincam de levá-los ao peito, fingindo amamentar. Elas vivem numa maloca tradicional, não aprenderam português, nem se interessam pelos programas exibidos na televisão instalada na base da Funai, acompanhados com avidez pelos Kanoê. Apesar das adversidades e do fim praticamente inexorável do seu povo, as Akuntsú continuam bem-humoradas, recebem os visitantes de forma calorosa, fazem piadas. Bukwá cuida para que tenham sempre caça fresca à disposição e um dos pratos mais apreciados é cozido de milho com carne de macaco-preto. O ritual da lua nova já não é mais realizado, mas as regras funerárias são diligentemente cumpridas. Em 2015, quando o cacique Konibú morreu, com cerca de 85 anos, pajés Tupari foram convocados ao Omerê para executar os procedimentos espirituais e comandar a aspiração de rapé de pó de angico. O mesmo se deu após a morte de Pupák.

O entusiasmo e a leveza, cultivados pelo povo Akuntsú num ambiente musical e de exaltação apaixonada à natureza, talvez se tornem a contribuição imaterial mais marcante dessa pequena comunidade amazônica. A longa e exaustiva resistência ao extermínio e a rejeição ao ressentimento são traços pelos quais, espera-se, o povo venha a ser lembrado quando sua tumultuada jornada virar História. Com relação ao poder da pajelança e dos feitiços, sempre haverá um conjunto de mistérios a envolvê-los. O certo é que um dia, que não seja em breve, as almas das três últimas Akuntsú descansarão em paz no subsolo.

Este artigo é uma adaptação resumida de um capítulo do livro “Como dançar com os mortos”, em lançamento pela Maquinaria Editorial.

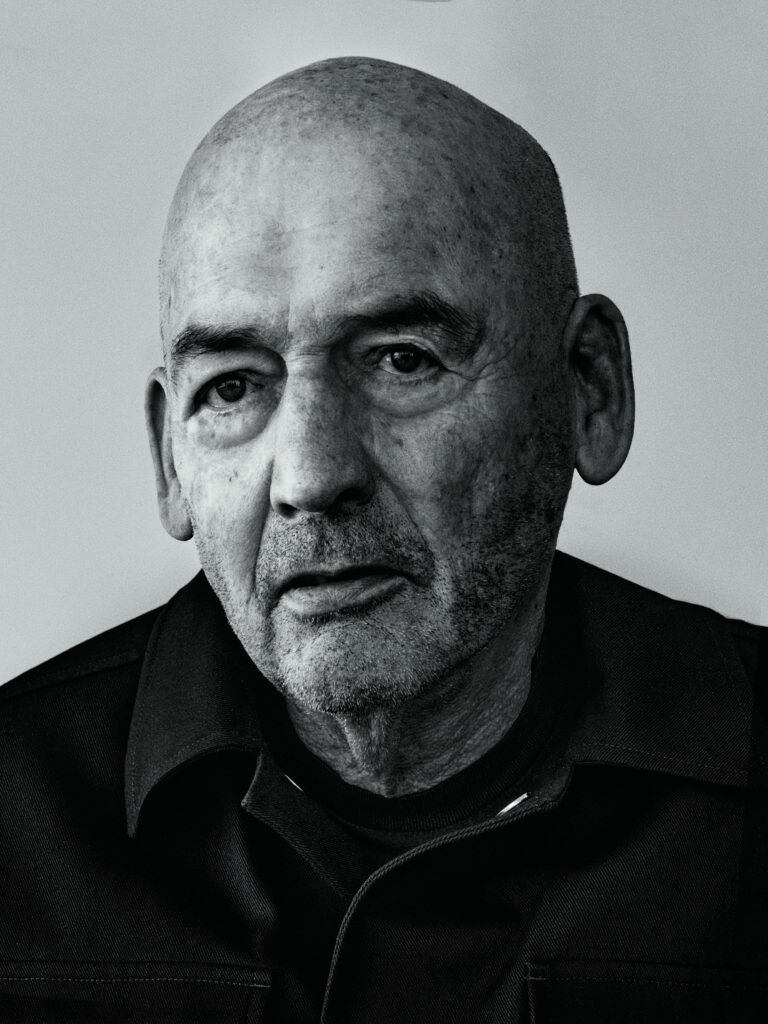

*Kaíke Nanne é jornalista e pesquisador de culturas tradicionais e povos originários. Duas vezes vencedor do Prêmio Esso, passou por redações como “Veja”, “Época”, “Claudia”, “Playboy” e “Os Caminhos da Terra”. Também atuou como publisher nos grupos Abril, Time Warner e HarperCollins Brasil, além de executivo da Bites Consultoria. Pernambucano de Olinda, vive em São Paulo.