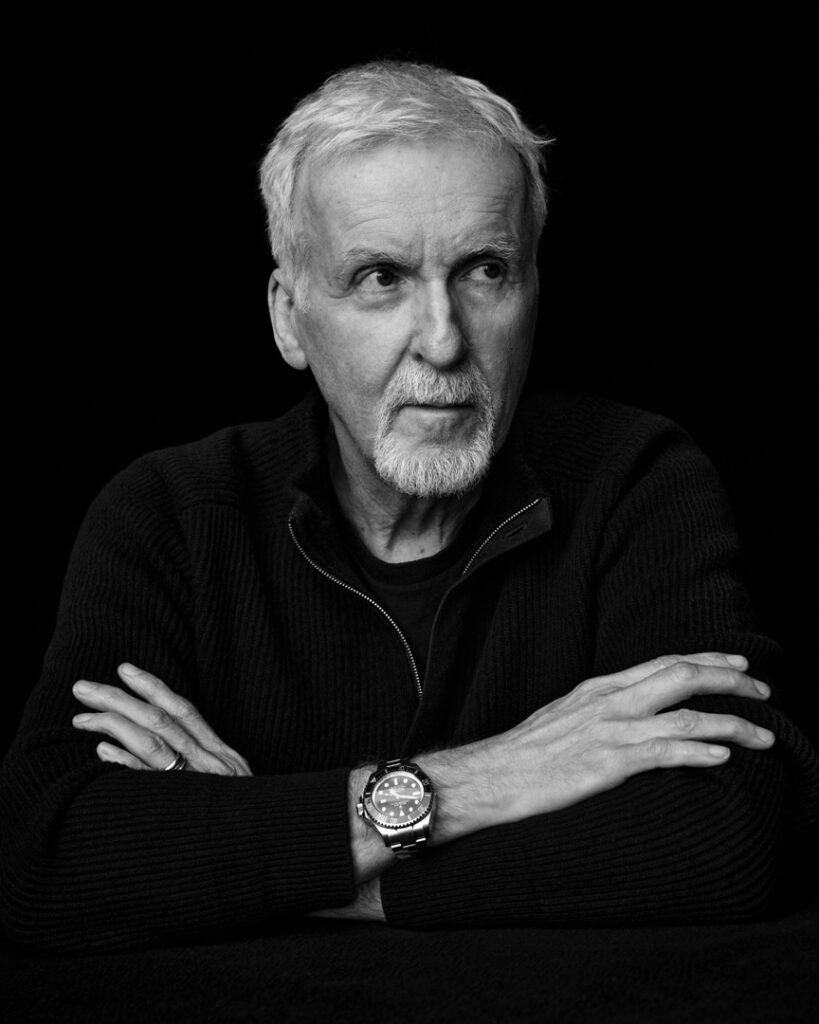

Nossa jornada pelo Cameronverso começa na Lightstorm Entertainment, em Manhattan Beach, a produtora independente fundada em 1990 pelo diretor, tecnólogo e explorador canadense James Cameron. Lá dentro, o espaço lembra mais um museu do que um estúdio tradicional. Para chegar ao escritório de Cameron, é preciso atravessar um hangar tomado por uma coleção extensa de adereços de cinema. Ali, estátuas em tamanho real de Jake e Neytiri, os protagonistas azuis da saga “Avatar”, dividem espaço com o esqueleto de aço de “O exterminador do futuro”, uma réplica da temida Rainha de “Aliens” e dois modelos do “Titanic” — um representando a gigantesca estrutura usada para filmagens subaquáticas e outro reproduzindo o navio naufragado que aparece no documentário.

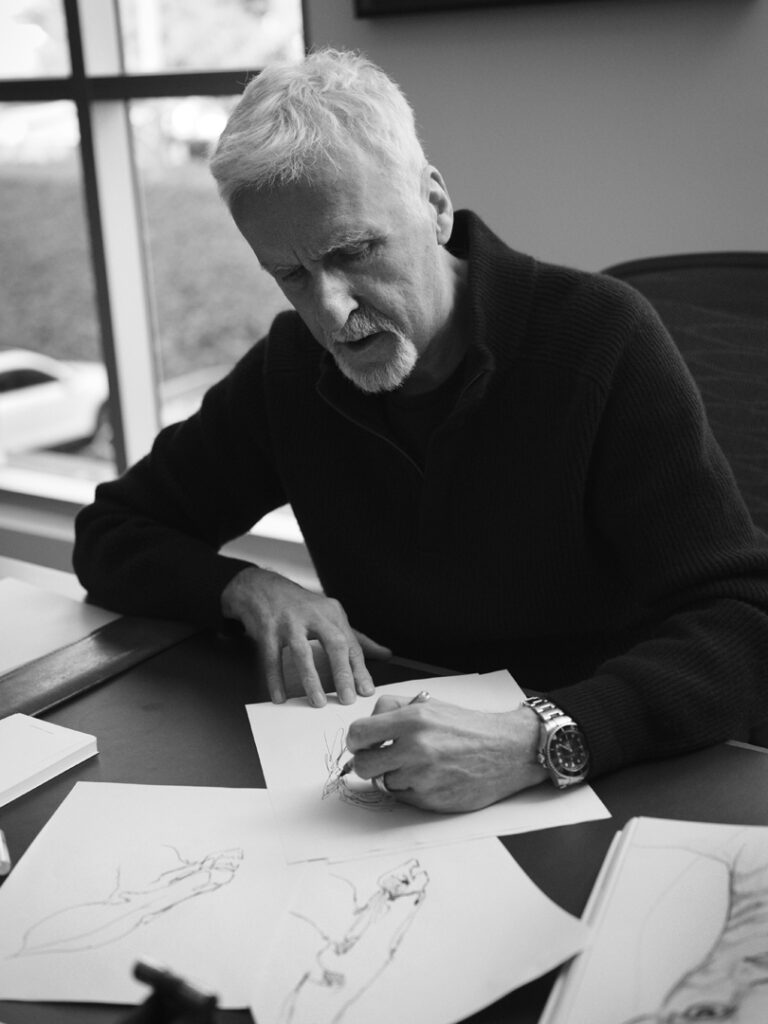

“Un espresso?”, pergunta Cameron em um italiano surpreendentemente fluente ao nos receber em uma sala de reuniões forrada de esboços e pôsteres de sua juventude. Ele se senta, pronto para falar sobre seu novo filme, natureza, tecnologia, Hollywood e o que vem pela frente.

A mensagem do primeiro “Avatar” era bastante clara: tratava da proteção ambiental, da ganância corporativa e da vulnerabilidade de povos indígenas…

Já o segundo filme, “O caminho da água”, volta seu olhar para a devastação das florestas tropicais e dos oceanos, abordando temas como poluição, pesca predatória e caça às baleias. Sou tão apaixonado por proteger esses ambientes que cheguei a criar uma série para a “National Geographic”. Em “Fogo e cinzas”, a pauta ambiental ficou em segundo plano porque eu tinha um tema muito específico em mente para esse projeto.

Que tema era esse?

A perda. Eu me senti compelido a explorar seu significado e suas consequências. Acredito que os grandes filmes comerciais, como os blockbusters de super-heróis, geralmente erram o tom ao tratar desse assunto. Perder alguém que você ama, como acontece com Neytiri e Jake Sully no fim de “Avatar 2”, muda a vida de qualquer pessoa para sempre. As reações vingativas tão comuns nesses filmes não têm nada a ver com a maneira real como as pessoas processam o luto. O luto é paralisante e é isso que acontece com Neytiri no início de “Fogo e cinzas”. Minha intenção era representar a experiência humana com autenticidade: por trás daqueles alienígenas azuis existe uma história profunda sobre família e perda. É um filme feito por humanos, para humanos.

O que simbolizam o fogo e as cinzas do título?Fazem referência direta a um clã hostil que surge neste novo capítulo, mas o fogo também simboliza destruição e ódio; é uma força caótica e devastadora. Ele me faz lembrar do que vivemos em Los Angeles, quando as chamas engoliram casas e bairros inteiros. As cinzas representam o luto. É a dor que alimenta o fogo do ódio em um ciclo interminável. Pense na situação entre Israel e Palestina ou na agressão da Rússia à Ucrânia, conflitos que continuam sem cessar, cada lado culpando o outro. Como quebrar esse ciclo? Esses temas estão muito presentes no filme. “Avatar 2” e “Avatar 3” funcionam como duas partes de uma mesma narrativa, enquanto os episódios 4 e 5 devem explorar uma história diferente — se eu tiver a chance de realizá-los. Espero de verdade que sim; estou ansioso por isso.

Muita gente quer saber se o seu filme pode salvar a bilheteria deste ano.

Nesse sentido, vejo “Avatar” como um ponto fora da curva no mercado; sempre foi. Pode salvar a indústria? Não, claro que não. Mas podemos, sim, esperar algum lucro e mostrar do que o cinema ainda é capaz. Não consigo prever o futuro, mas sei que fizemos um bom filme.

Como Hollywood está hoje?

Levando pancada. Durante a pandemia, vimos a ascensão das plataformas de streaming, com grandes empresas de tecnologia despejando dinheiro em cineastas, seduzindo-os com ofertas irresistíveis, orçamentos maiores e a promessa de alcançar a mesma qualidade dos filmes feitos para salas de cinema — só que sem restrições, sem limite de duração, sem censura. Então, todo mundo embarcou. Mas, de repente, os orçamentos despencaram para metade, às vezes um terço, do que eram cinco anos atrás. E o dinheiro ficou ainda mais escasso por causa das greves.

De que maneira?

O timing das greves não poderia ter sido pior. Elas trouxeram alguns benefícios para roteiristas e atores, mas muitos profissionais de equipe ficaram sem trabalho. Ao mesmo tempo, filmes que dependem de efeitos visuais grandiosos deixaram de ser aprovados; se tornaram caros demais, e o verdadeiro custo não está na tecnologia, mas nas pessoas, nos artistas que criam esses efeitos.

Alguns estão recorrendo a IA generativa para reduzir custos.

Claro. Mas não me interessa, pelo menos não para criar a imagem final. Pretendo integrar a tecnologia em algum momento, não quero parecer um ludita, mas prefiro confiar no meu próprio raciocínio para resolver problemas. No momento, estou tentando entender se — e como — posso usar IA generativa nos efeitos visuais. É curioso notar que as imagens de “Avatar” não dependeram dessa tecnologia. Há décadas usamos “machine learning”, precursor da IA generativa, para administrar cenas com multidões e criar algoritmos que ajudam a gerar modelos de personagens baseados na aparência física dos atores.

Sem substituir os atores?

De forma alguma. Nosso trabalho é valorizar e honrar os atores. Nunca os forçamos a nada, nunca tentamos impor emoções falsas. Se quero que a cena seja mais emotiva, simplesmente peço isso ao ator, porque confio no processo. Demorou muito para captarmos performances tão autênticas. Mas não confundamos a IA de hoje com a AGI (“artificial general intelligence”) de “O exterminador do futuro 2”; aquilo seria realmente perigoso. Felizmente, ainda não chegamos lá.

Você está preocupado?

Não posso negar. No fundo, todos os meus filmes dizem a mesma coisa: estamos ferrados. Mas também dizem que somos inteligentes e fortes, e que o amor é o que nos mantém juntos — como o vínculo entre mães e filhas em “Aliens” e “O exterminador do futuro”. Sou fã de ficção científica desde criança justamente porque ela olha para o futuro. Às vezes tenta prevê-lo e falha miseravelmente. Outras vezes acerta. Mas seu papel principal é segurar um espelho diante de quem somos hoje e nos fazer pensar: Para onde estamos indo? O que acontece se tudo piorar? E se tudo continuar igual? É sempre sobre futuros sombrios. Ninguém escreve livros em que o maravilhoso simplesmente parece maravilhoso. É preciso conflito para mover o drama.

Seu sucesso na indústria deu mais liberdade criativa?

Graças a “Titanic”, o filme de maior bilheteria e o mais visto da história, decidi seguir um caminho alternativo que antes eu tinha descartado: ciência, exploração e tecnologia. Então, por anos, virei as costas para Hollywood e me dediquei a explorar as profundezas do oceano. Fiz isso por sete anos, de 1998 a 2005. Depois, em 2005, comecei minha aventura com “Avatar”, que tomou minha vida por um bom tempo.

Você sente falta de mergulhar?

Eu adorava o mergulho livre; chegava a descer 40 metros, mas já não atinjo mais essas profundezas. Ainda gosto de mergulho com cilindro porque ele me permite chegar a qualquer profundidade com segurança, já que é equilibrado e compensa a pressão. E há também os submarinos, que são uma experiência totalmente diferente. Quando você entra em um, entrega sua vida à tecnologia — mas também precisa entender um mínimo de engenharia e física. Quando desci ao “Challenger Deep”, o ponto mais profundo da Terra, na Fossa das Marianas, tornei-me o terceiro ser humano a alcançar aquela profundidade. Os primeiros fizeram isso em 1960, entre eles meu querido amigo Don Walsh.

É preciso estar bem equipado para chegar tão fundo.

Da cabeça aos pés — ou melhor, até os pulsos (risos) — porque estou sempre com meu Rolex de confiança. Tenho uma ótima relação com eles há 13 anos, desde que se tornaram patrocinadores da minha expedição em 2012. Eles desenharam um relógio especial do zero, e ele me acompanhou até o ponto mais profundo dos oceanos, suportando uma pressão de 16.500 psi. É imenso e sólido, ainda maior do que o que estou usando agora, e celebra meu mergulho solo. O mostrador vai do azul ao preto, simbolizando a passagem da luz para a escuridão. O texto em verde combina com a cor do submersível em que eu estava. É uma edição especial do Deepsea.