No dia em que minha família se mudou para uma casa na Barra Funda, o vigia da rua chamou meu pai:

“Opa, tudo bem? Queria informar que esse bairro é perigosíssimo. Vocês devem tomar muito cuidado ao entrar e ao sair da garagem. Há cada vez mais assaltos e até homicídios. Mas fiquem tranquilos que, com os meus serviços, vocês não precisam ter medo. Eu cuido da segurança da rua, vigio dia e noite.”

Meu pai, como sempre apressado e com alguma pauta urgente para cobrir para a Folha de S.Paulo, só respondeu que não tinha interesse em contratá-lo e seguiu seu caminho. Naquela mesma noite, previsivelmente, invadiram a nossa casa. Um homem cortou o fio elétrico da laje e deixou uma pegada no chão. Não levou nada, mas deixou o medo na minha mãe.

Meu pai respondeu: “Vou resolver isso, Rose. Fica tranquila.”

Na noite seguinte, pegou sua moto e seguiu o guardinha na saída do trabalho. Descobriu que ele fazia a ronda nas ruas da Barra Funda, parava num boteco para tomar um café preto e seguia para sua casa no bairro vizinho. Meu pai voltou para casa e, na manhã posterior, chamou o guardinha para conversar:

– Meu amigo, você tinha toda razão. Esse bairro está absolutamente perigoso. Não é que invadiram a minha casa?!

– Eu tô te falando, meu caro. Mas essa bandidagem já sabe as casas que eu tomo conta e não invade, senão eles iriam se ver comigo. Uma pena o senhor não querer que eu vigie a sua…

– Pois eu vou precisar dos seus serviços, então. Eu trabalho com denúncia e já acionei minha equipe pra descobrir quem foi o lazarento que invadiu aqui. Eles ainda não descobriram, mas estão quase! E eu acho que você vai poder me ajudar…

– Conta comigo. Sua família está protegida com os meus serviços.

– Minha equipe já descobriu algumas coisas! – meu pai falou, mostrando duas fotos de dois estabelecimentos. – Tá aqui a imagem do lugar onde esse bandido toma café e do local onde ele mora. Agora só falta descobrir quem é. Eu deixo essa missão com você.

O guarda? Nunca mais apareceu no bairro. A gente? Não teve que pagar pelo serviço de segurança. A casa? Nunca mais foi invadida. Minha mãe? Seguiu com medo de uma eventual vingança. E meu pai? Foi viajar para fazer qualquer pauta em qualquer lugar do mundo, deixando esposa e filhas sozinhas em casa.

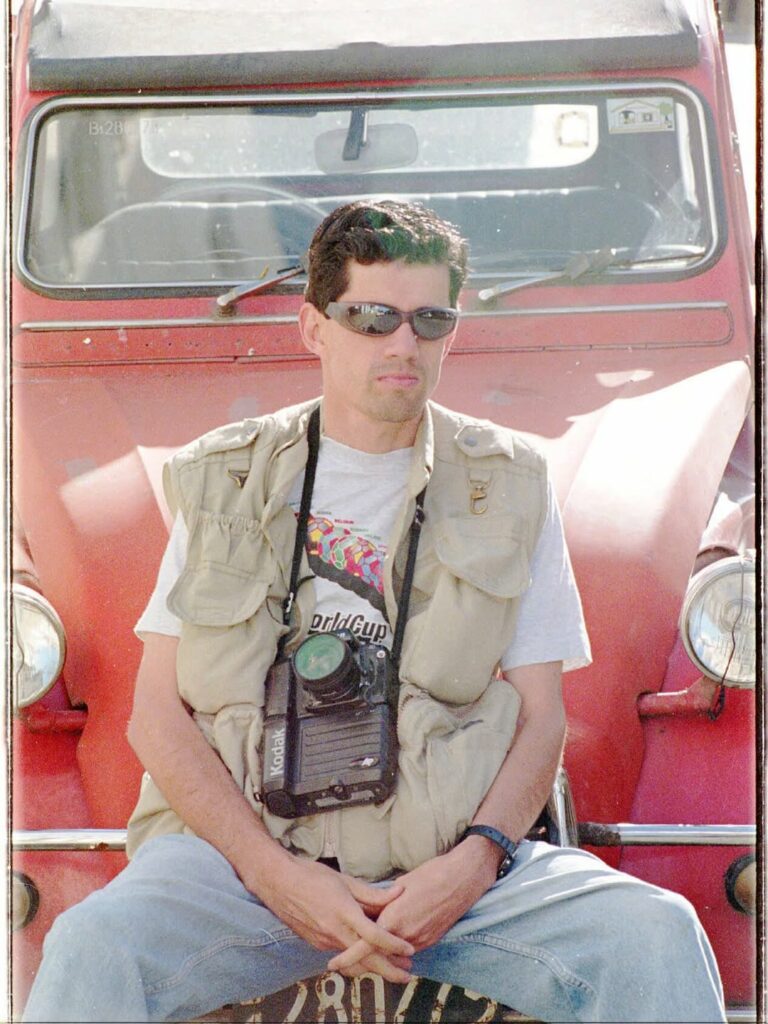

Antônio Gaudério. Assim que ele gosta de ser chamado. Gaudério significa “gaúcho vagabundo/andarilho”. Nascido e criado no Rio Grande do Sul, meu pai fez faculdade de arquitetura, mas migrou ainda jovem para o fotojornalismo. Sua trajetória o levou a um dos maiores jornais do país, a Folha de S.Paulo, no qual atuava em pautas que o veículo pedia, mas também em muitas outras que ele propunha. Como quando decidiu entender como funcionava o esquema de trabalho análogo à escravidão no Brás, em São Paulo.

Quem nunca reparou que a indústria têxtil traz muitas pessoas da Bolívia para confeccionarem e venderem roupas a baixíssimo custo? Mas como chegam até aqui? Como elas se mantêm com valores tão baixos? Qual a qualidade de vida delas?

Meu pai foi descobrir. Partiu para La Paz, fez um curso de costura, removeu sua prótese dentária para ficar banguela, usou roupas velhas e conversou com agenciadores. Tudo isso na tentativa de ser contratado por alguma das centenas de oficinas de costura gerenciadas por bolivianos em São Paulo. Enfrentou jornadas exaustivas de 17 horas por dia, sem qualquer direito trabalhista. Aceitou um acordo verbal no qual trabalharia durante três meses sem receber salário, em troca apenas de um lugar para dormir e de alimentação. “Depois a gente conversa”, foi o que ouviu do patrão.

Se nem meu pai sabia quanto tempo aquela matéria duraria, que diria minha mãe?! Muitas vezes eu ouvia, no silêncio dela, a pergunta: “Será que ainda tá vivo?”. Ele, o homem mais cético, resolveu se casar com a minha mãe, uma mulher evangélica que se ajoelhava em casa para pedir a proteção do marido enquanto ele se enfiava nos cantos mais esquecidos do país. Depois de longos períodos infiltrado em máfias, voltava com uma reportagem quentíssima para apresentar pro mundo.

Frequentemente pendurava a foto de um mafioso na geladeira e dizia: “Escutem bem, esse cara está me procurando. Eu denunciei o sistema dele. Se vocês o virem na rua, se tranquem em casa e liguem rápido pra Folha de S.Paulo.” E, em seguida, ia fazer outra reportagem em Goiás, no Acre ou no Suriname.

Essa reportagem da Bolívia, especificamente, ganhou diversos prêmios e foi uma das mais famosas de sua carreira. Era um fotógrafo que apurava. Um legítimo repórter-fotográfico, como informava a nota biográfica da reportagem premiada. Tudo isso antes de seu grave acidente, que o fez perder toda a memória.

Quando eu comento com meus amigos que meu pai perdeu toda a memória, eles acham que é como nos filmes: “Onde estou? Quem eu sou?”. Mas o caso dele foi mais complexo. Ele esqueceu de tudo. Como falar. Como andar. Como comer. Eu costumo dizer que ele zerou o HD.

A gente estava em Itacuruçá, perto de Angra dos Reis, num feriado de 2008. Uma das poucas viagens em família, nos raros momentos em que meu pai tirava folga. Ele tinha aceitado ajudar minha tia Nara, irmã dele, no projeto da casa de praia com o pouco de conhecimento que restava de uma paixão antiga: a arquitetura. Estava no segundo andar da obra, avaliando a estrutura. Onde futuramente existiria uma escada, naquele momento havia apenas um vão. Sem nenhum equipamento de proteção, ele deu um passo para trás para ver melhor algum detalhe da construção e caiu de costas. Bateu a cabeça. Teve hemorragia interna.

O então marido da minha tia, Marcelo, que é médico, levou meu pai ao hospital mais próximo e percebeu na hora que o caso era grave: aquele posto de saúde não daria conta. Enquanto meu pai sofria com hemorragias internas e perdia sangue pelos ouvidos e pelo nariz, o técnico de enfermagem local apenas media sua febre.

Meu tio rapidamente acionou um helicóptero para transportá-lo ao Rio de Janeiro: “Desculpem, mas não podemos transportá-lo para outra cidade”, disse o representante do Samu. “Nosso protocolo é levar o paciente ferido para o hospital mais próximo, que, no caso, é o posto de saúde de Itacuruçá.”

Depois de muito diálogo e resistência, conseguiram finalmente acionar o convênio médico da Folha e colocar meu pai num helicóptero para levá-lo à capital fluminense. A demora complicou ainda mais o caso. Precisaram remover “massa encefálica”. Está aí um termo que eu nunca precisei falar, e depois do acidente preciso repetir com frequência: “meu pai removeu massa encefálica”. Em outras palavras, ele teve que tirar um pedaço do cérebro. Mas, na prática, o que isso quer dizer? Como funciona o cérebro pela metade? Ninguém sabia nos dizer.

Alguns profissionais da saúde diziam que ele provavelmente ficaria paralítico. Outros diziam que havia uma grande chance de ele nunca mais ter cognição para viver. Havia também quem dissesse que insistir na vida dele seria um ato de egoísmo da nossa parte, porque ele certamente ficaria em estado vegetativo, dependente de fraldas, sem autonomia nenhuma.

Minha mãe, com sua religiosidade evangélica que sempre incomodou meu pai, ajoelhou-se incontáveis vezes nos cantos dos hospitais para pedir proteção e saúde. Não lhe interessavam as opiniões médicas. “Enquanto o Gaudério não soltar os pontos, eu não solto também.”

Muitos dias de oração. Muitos dias de coma. Muitos dias sem resposta. Minha irmã, Maria Antônia, tinha só 6 anos. Eu já tinha 13. Precisei voltar para São Paulo para seguir tendo aulas. Ela, por ser bem mais nova, teve que ficar com a minha mãe. Quando meu pai acordou do coma, minha irmã pôde ir vê-lo. Eu, como estava longe, não.

Todo mundo foi. Menos eu, que sempre estive tão próxima do meu pai e naquele momento nem sabia direito o que estava acontecendo. Depois de muito insistir para ir encontrá-lo, minha mãe viabilizou alguma data na agenda para que eu pudesse faltar às aulas.

Antes de eu entrar na sala do hospital, houve praticamente uma assembleia: minha mãe, minha tia Nara e minha avó Maria (mãe do meu pai) se reuniram comigo. “Seu pai está muito magro, respirando através de recursos hospitalares, com a metade da cabeça afundada. É uma imagem extremamente impressionante. Mas a gente queria te pedir pra não demonstrar estar assustada, já que a gente não sabe o que ele entende da situação.”

Eu aceitei as condições. Ao entrar no quarto do hospital, dei de cara com aquela cena. Um homem muito parecido com meu pai, extremamente magro, com aparentes 35 kg. Crânio direito afundado, sonda no nariz, traqueostomia no pescoço. Ao me ver, aquele homem, com dificuldade de se mexer, deu um sorriso com toda a sua força. Um sorriso torto, só com o lado esquerdo do rosto.

Minha família e a enfermeira começaram a gritar de alegria e comoção. “Mas a gente não tinha combinado de não demonstrar emoção?!”, eu pensei.

Alguns médicos correram para o quarto e comemoraram junto. Depois me explicaram. Até agora o seu pai não tinha demonstrado nenhuma reação, nenhuma emoção, nenhuma memória. O fato de ele ter sorrido pra você pode ser um sinal de que ele se lembra de você. A memória pode estar ali, em algum lugar.

Eu não entendi o porquê de estarem tão felizes com essa notícia. Era uma notícia muito ruim. Chegava em mim, pela primeira vez, a informação de que meu pai não se lembrava de nada. Talvez, quiçá, lembrasse vagamente de mim. Por que estão comemorando?!

O luto veio. Foram muitos dias para entender que tudo havia mudado. Aquele homem que diziam ser meu pai finalmente foi transferido para um hospital em São Paulo e, em seguida, ganhou alta para ir pra casa. Todos os dias, pelo menos dois enfermeiros trocavam de turno no nosso lar. Além deles, havia um rodízio de fisioterapeutas, fonoaudiólogos e outros profissionais da saúde que entravam e saíam o tempo todo, e a gente perdia qualquer resquício de privacidade.

A casa, que já era vulnerável com três mulheres sozinhas — por causa das viagens constantes do meu pai —, agora seguia vulnerável, mas por outro motivo: havia um homem acamado no quarto e um entra e sai diário de estranhos em jaleco branco.

A cama de casal foi retirada da suíte para dar espaço a uma maca, monitores, aparelhos hospitalares e uma poltrona onde os enfermeiros dormiam por turnos. O quarto dos meus pais virou UTI doméstica. E a casa inteira virou extensão do hospital.

Gaudério colheu as vantagens da rede de apoio que construiu antes de seu acidente: um círculo de amigos muito bons e presentes, que se revezavam para ajudá-lo com os exercícios físicos, deslocamentos e com o que fosse preciso. A Folha de S.Paulo também teve um papel importante nessa fase, acionando contatos, ajudando a articular uma rede sólida de profissionais de saúde — fisioterapeutas, neurologistas, cuidadores.

Hoje eu percebo que, por trás de toda grande história, sempre existe uma mulher invisibilizada, que dedica sua agenda integralmente para que aquela história possa acontecer. No nosso caso, foi minha mãe, Rosimere Borges. Todo o foco e a energia dela se concentraram na tarefa do cuidado. Esse trabalho milenar, exaustivo, não remunerado, que tantas mulheres acumulam geração após geração. Ela fez isso por amor. E, em meio à fragilidade, à dependência e à reconstrução da vida, meu pai se reapaixonou por ela também. Não pela mulher de antes, mas por essa nova mulher que cuidava dele. Enquanto minha mãe insistia em cuidar, meu pai reaprendia a amar.

Naquele momento, a recuperação do Gaudério virou o centro de tudo. Eu e minha irmã tivemos que nos virar. Com menos de 14 anos, eu assumi o que dava, principalmente o papel de cuidadora da irmã mais nova.

A família teve de inventar outra forma de relação entre si. A dinâmica da filha que ensina ao pai não era temporária. Meu pai não era a mesma pessoa. Nem a família poderia ser a mesma.

Minha irmã encontrou na música uma ferramenta de elaboração do trauma. Aprendeu a cantar e a tocar violão sozinha. Foi ela que começou a estimular a cognição do meu pai por meio da arte, dos sons, da experiência sensorial.

Nossa família decidiu permanecer unida. Mas teve que inventar uma outra forma de relação. “Meu pai me ensinou a ler. Agora é minha vez de ensiná-lo.” A dinâmica virou outra. Mais horizontal. Mais dividida. Só anos depois entendi que essa dinâmica não era temporária, não se tratava apenas de uma fase difícil. Meu pai não era mais a mesma pessoa. Nem a família.

Se nós somos feitos das nossas memórias, dos nossos traumas e das nossas vivências… o que sobra quando uma pessoa esquece de tudo? Talvez uma nova pessoa com um novo jeito de existir. Demorei pra entender e assumir que meu pai não era mais aquele Gaudério. Mas esse homem que estava aqui, resistindo, também era meu pai. Comecei a ver privilégio nisso: ao contrário da maioria dos brasileiros, que não têm nenhum pai, eu tive dois.

Depois de aprender a andar, a falar, a comer sozinho, ele teve muita dificuldade cognitiva para construir suas narrativas. Esbarrava em frases, confundia nomes. Ele aparecia pela casa pedindo por algum objeto perdido:

– Onde está o “obstáculo”? Eu tinha deixado aqui em cima do balcão.

– Que obstáculo, pai?

Aquele obstáculo, pequenininho, quadradinho. Não me diga que você não sabe do que estou falando!

E, assim, deixava todo mundo maluco à procura de um objeto que não tínhamos ideia do que era.

Com o tempo, eu comecei a desenvolver uma técnica de comunicação funcional com meu pai. Lembrei que, por ter feito faculdade de arquitetura, ele sempre gostou muito de desenhar.

“Vou dar uma caneta e um papel pra ele e pedir para que desenhe o ‘obstáculo’.” E assim, a gente descobria o que era o objeto misterioso: um controle remoto, uma garrafa térmica, um tênis, ou qualquer outra coisa que ele não lembrava o nome.

Me interessei pelo mundo da comunicação e mais tarde resolvi estudar letras na faculdade. Já no final da graduação, totalmente encantada com o cenário latino-americano de crônicas de denúncia, decidi que queria fazer mestrado em literatura documental. Até que um dia tive um estalo de realidade: “Eu conhecia alguém muito próximo a mim que trabalhava com denúncia: Antônio Gaudério”.

Decidi mexer no acervo do meu pai. Fui com sede ao pote: abri um arquivo completamente abandonado no quarto de serviços, ao fundo da casa. Encontrei o mundo: negativos, cromos, disquetes, CDs, rolos de filmes… muita coisa mofada. Comecei a explorar filme por filme, arquivo por arquivo, e fiquei completamente apaixonada pelo que eu vi: um trabalho muito forte, documental, sobre todos os cantos e pessoas esquecidas do nosso país.

Descobri que meu pai estava organizando o HD externo quando se acidentou. Então muitas das imagens tinham legendas, localizações e informações gerais. Outras não. Além disso, ele estava escrevendo um livro chamado O livro de fotos sem fotos, que tratava das histórias de como as imagens haviam sido feitas, com as aventuras e confusões clássicas de Gaudério. Esse livro só tem dez histórias – que, pra mim, valem ouro.

Eu lembrava de que meu pai era muito bom e reconhecido pelo seu trabalho, mas o distanciamento que o tempo impôs me permitiu ver com mais clareza. Com outros olhos. Talvez com olhos de alguém que não era mais só filha; era também leitora, espectadora, pesquisadora.

Ali eu me dei conta: o artista que perdeu a memória era justamente o que passou a vida registrando a memória do país.

Me propus a apresentar o trabalho dele a ele mesmo.

Sentei-me com meu pai em frente ao computador e comecei a mostrar imagem por imagem. Lia as legendas curtas, escassas. Tentava reconstruir os contextos políticos e sociais da época com o que eu sabia. Ele ouvia em silêncio. Foi um dos exercícios mais interessantes e estranhos da minha vida: assistir a um artista vendo, pela “primeira vez”, obras que ele mesmo havia feito há 15, 20 anos atrás.

Em algumas imagens, ele comentava coisas mínimas: um detalhe na sombra, uma expressão, a luz de um poste. Em outras, nada. Nem traço. Nem palpite. E mesmo assim, era possível perceber alguma coisa se mexendo dentro dele. Não era lembrança. Era outra coisa. Um tipo de intuição estética. Como se, mesmo sem memória, ele ainda soubesse exatamente o que estava fazendo ali.

Aos poucos, ele começou a reagir. Perguntava de onde era tal imagem. Dizia “isso tá bonito” com uma estranheza, um olhar curioso. Começou a fazer perguntas mais precisas. A emitir opinião. A selecionar. Talvez ele não lembrasse mais das fotos, mas definitivamente ainda era fotógrafo.

Eu resolvi abrir um Instagram (@antonio.gauderio) pro meu pai, onde ele seleciona as fotos que quer mostrar pro mundo. Afinal de contas, ele era o artista que esqueceu de tudo. Então, hoje, pode ser o curador do próprio trabalho.

Ele começou a fazer essa curadoria. E a primeira imagem que decidimos colocar no mundo foi a Cristo Salva: um garoto magro, num chão de terra, defendendo o gol, com um outdoor de Jesus Cristo ajudando na defesa. Essa foto ganhou prêmios, foi tema de palestras, conferências, virou referência mundial na época.

Postamos.

13 curtidas.

Falei pro meu pai, e ele comemorou.

– Não, pai. Treze curtidas é muito pouco pro universo da internet. A internet é infinita. Treze não é um número muito relevante. A gente precisa aumentar isso… — joguei o balde de água fria.

– Aurora, essa foto estava numa gaveta mofando. Treze pessoas é muita coisa. Treze pessoas são 13 vezes mais gente vendo essa imagem — ele me respondeu, com um balde de água quentinha.

Aos poucos, fui entendendo que essas imagens não servem só para reconstruir a memória do meu pai. Elas ajudam a reconstruir a nossa. Porque o Brasil tem memória curta. Esquece fácil da própria história. Ao postar uma imagem dos anos 1990 sobre exploração sexual infantil, por exemplo, podemos perceber que pouco mudou em alguns cantos esquecidos do país. Que ainda há crianças vulneráveis, políticas públicas frágeis, silêncio.

As fotos que meu pai fez décadas atrás continuam dizendo muito sobre o presente.

A partir daquele momento, eu soube: minha missão era que, todos os dias, 13 vezes mais pessoas vissem o trabalho do meu pai. E que esse número se multiplicasse a cada nova postagem. Porque às vezes, dar sentido a uma história é só isso: garantir que ela não seja esquecida numa gaveta.