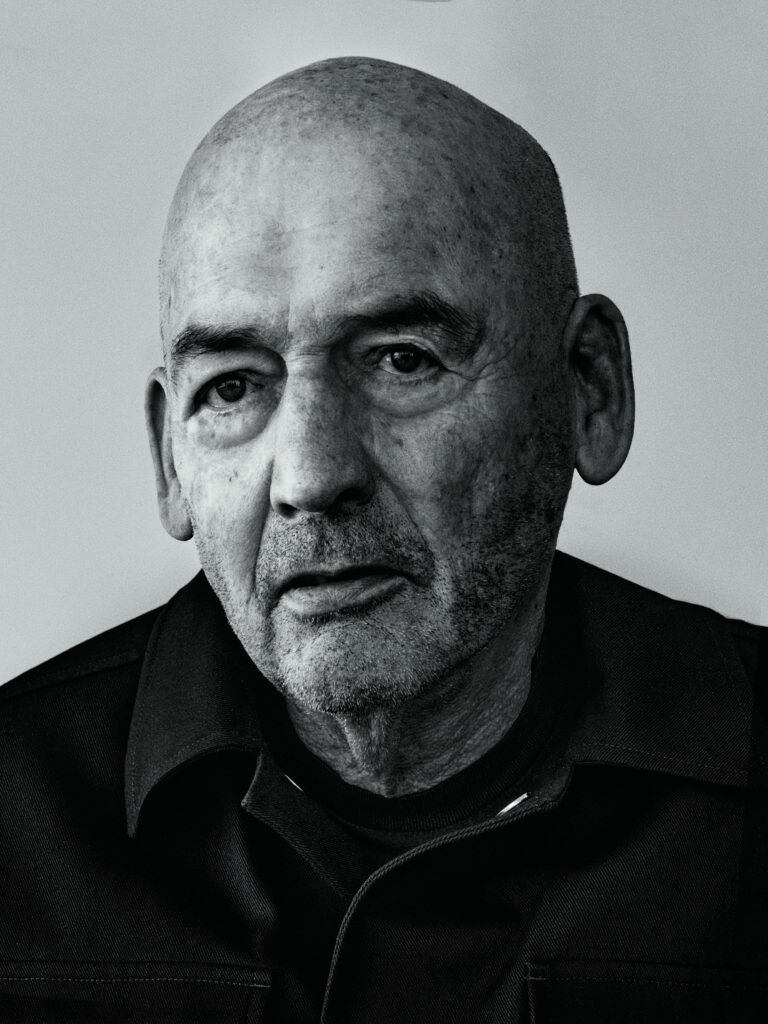

Koolhaas, 80 anos, Prêmio Pritzker, professor de Harvard, teve uma primeira carreira como jornalista e roteirista, depois arquiteto. Também é conhecido como escritor e teórico, com ideias que viraram fundamentos. E ainda criador dos cenários da Prada e idealizador de exposições: a mais recente, “Countryside: a place to live, not to leave”, em Doha. A OMA/AMO é habitada por muitos jovens, concreto e silêncio; os profissionais com fones cortam maquetes em escala, longas mesas brancas estão dispostas paralelamente. Sobre as mesas, canetas Bic vermelhas, mas, há alguns anos, Koolhaas também usa azuis.

Esquire: Em sua nova exposição, após “Countryside: the future”, no Guggenheim de Nova York, você revela interesse pelo campo. Você está realmente convencido disso, sendo você um autor das cidades?

Rem Koolhaas: Uma mudança que nasceu como interesse pessoal, depois profissional, quase ideológico. Na Suíça, percebi que as vacas haviam desaparecido com seu cheiro. Sem querer, conheci muitas áreas rurais na minha vida. Quando criança, vivi na Indonésia, com seus terraços agrícolas. Nos anos 1970, viajei pela Rússia, onde o campo é desconectado de tudo. Visitei o Uzbequistão, a Ásia Central, a África nos anos 1990, percorrendo 5.000 quilômetros de carro sem parar nas cidades.

Por que escolheu Doha para a exposição?

Um convite intrigante, nunca havíamos trabalhado com o deserto. E desta vez nos concentramos na África, Oriente Médio e Ásia Central.

Entre sua exposição em 2020 e agora, houve uma pandemia, mas também incêndios e inundações. Isso influenciou você?

A covid-19 tornou o campo relevante. Na Europa, foi, em parte, como no “Decamerão”. Mas, na África, despertou uma nova consciência entre os jovens. No Quênia, eles querem se emancipar das estruturas tribais, e o campo é um lugar de mudança política. Além disso, nessas regiões, faz 45°C por dias seguidos. Podemos vislumbrar o futuro do planeta.

No campo, a arquitetura pode servir a outras espécies?

Tornou-se interessante pensar nos animais na arquitetura. E também nos robôs e nas instalações tecnológicas para o campo.

Mas você continua trabalhando nas cidades…

Não sou contra as cidades, seria absurdo. Mas hoje não me interesso por arranha-céus comerciais.

Qual é sua relação com a autoria?

Um dos meus primeiros projetos, o Netherlands Dance Theater, foi demolido. A ideia de que a arquitetura tem uma relação intrínseca com sua permanência é sem sentido. Mas a Maison à Bordeaux foi declarada monumento nacional no momento em que a completamos. E, de qualquer forma, a arquitetura é trabalho em equipe. Acredito na autoria do que escrevo.

Falando nisso, você refletiu muito sobre a cidade. Qual foi o desafio?

Explicar ao mundo ocidental que seus cânones e esquemas não eram mais relevantes. Isso por causa da velocidade das construções, da densidade, da transição do setor público para o privado. Nos anos 1980, achava deprimente que o Ocidente julgasse negativamente esses desenvolvimentos, comparando-os com seus próprios valores.

Esse olhar tem a ver com seu passado como jornalista do semanário “Haagse Post”? Dizem que sua escrita era fria, sem moralismos.

Meus anos formativos foram entre os 16 e 26 anos. Os anos 1960 são contados como a época em que os hippies abalaram a ordem social. Mas Antonioni e os pensadores modernistas criaram uma estética da “frieza” (cool). Pense em Miles Davis. Sabe o que é um dândi? Alguém que observa sem se deixar intimidar ou impressionar. Eu encontrava força em olhar tanto o bem quanto o mal com um olhar neutro.

Esse seu ser dândi: é natural ou cultivado?

Se você tinha 16 anos na Itália dos anos 1960, sabia como se comportar. Mas na Holanda não havia modelos. Quando adolescente, eu tinha inveja dos franceses e italianos. Essa atitude me atraiu e eu a adotei, mas talvez eu já estivesse predisposto.

Como concilia seu europeísmo com a crítica ao eurocentrismo?

O realismo é importante. Assim como na arquitetura, os valores europeus impediram a Europa de ver a qualidade de outras realidades. Transformamos China e Rússia em inimigos, o que é incompreensível e perigoso. Compare o papel do Catar na trégua entre Gaza e Israel com a forma como Trump lidou com Zelensky: o Catar mostra sutileza diplomática; em outros lugares, isso se perdeu.

Desde 2001, quando criou o EU Barcode [símbolo que combina as bandeiras dos Estados-membros europeus na forma de um código de barras colorido], até hoje: seu envolvimento com a União Europeia continua?

Absolutamente. Mas também pode ser um compromisso desesperado ou unilateral.

Você leciona tanto no Ocidente quanto no Oriente: há 30 anos em Harvard e também em Pequim, na Central Academy of Fine Arts. Sempre com pontos de interrogação?

Essa é a questão fundamental. Em 1995, publiquei “Small, Medium, Large, Extra-Large” e a partir daí veio o convite de Harvard, ao qual respondi: “Não vou ensinar como fazer as coisas. Vou ajudar a pesquisar grandes temas”. A escola estava se tornando internacional, era preciso abraçar a multiplicidade. Essa abordagem levou ao nascimento da AMO, a consciência de que a arquitetura, sozinha, não pode enfrentar a complexidade do mundo.

Quando foi curador da Bienal de Arquitetura em 2014, você envolveu Harvard. A mostra “Diagrams”, na Fondazione Prada em Veneza, nasce de algo pessoal?

Não é pessoal, mas os diagramas me fascinam porque não têm palavras. Percepções indiscutíveis, não argumentos. Desde meu livro “Delirious New York: A Retroactive Manifesto for Manhattan” [1978], foi essencial encontrar diagramas que revelassem a essência das coisas melhor do que palavras, em que habitam confusão e retórica.

Carlo Ratti, curador da Bienal de Arquitetura 2025, partiu da observação de desastres ambientais. Nós fomos…

Lentos e irresponsáveis. Em 1972, quando cheguei à América, o Clube de Roma publicou “The Limits to Growth”, um relatório lúcido ao descrever urgências ambientais e demográficas. Agora, 50 anos depois, estamos em pânico. Mas hoje todos estão conscientes. Queiram ou não, há uma obrigação.

A urgência é um motivo válido para introduzir soluções?

Há uma pressão para demonstrar que se está agindo corretamente: virtue signalling. Todo edifício precisa ser coberto de verde. Pode-se ser cético, mas mesmo que em grande parte simbólico, é algo positivo.

O que está acontecendo com a arquitetura?

Uma mudança radical: antes nos interessávamos por questões estruturais, agora por questões mecânicas, como ar-condicionado, sustentabilidade. É interessante porque fazia tempo que não havia uma razão para reinventar a arquitetura. Nos últimos 30 anos, a economia ditava tudo, e a economia achava que poderia continuar indefinidamente da mesma forma.

Você encontra potencial em toda situação…

Um arquiteto precisa ter otimismo: intervir concretamente no mundo sem isso seria sinistro.

Além da Bienal, esta mostra reforça a conexão com a Fondazione Prada: ao projetar sua sede, você redefiniu a geografia de Milão.

O local já estava decidido, e muitos edifícios já existiam, achei interessante manter alguns, onde possível, e criar novos onde necessário. Já me interessava por conservação. Isso também diz algo sobre minha abordagem que definem como “do contra”: eu diria que tenho a capacidade de reconhecer os problemas futuros com antecedência.

Sua colaboração com a Prada começou em 1999, com a loja Prada Epicenter, em Nova York. Inesperadamente, servia como espaço para performances e encontros: tratou-se de elevar o ato de comprar ou disfarçar a culpa pelo consumo?

Havíamos feito “The Harvard Guide to Shopping”, foi uma coincidência. E queríamos reduzir o compromisso monolítico com a venda e introduzir outras dimensões. Eu estava consciente do perigo representado pela crescente importância do consumo, e por isso, busquei fórmulas menos unidimensionais.

Foi quando os arquitetos passaram das encomendas públicas às privadas para não falirem: uma tentativa de equilibrar sua integridade intelectual com projetos comerciais?

Em vez de evitar o problema, quis ver se era possível trabalhar com ele.

Nada a ver com uma suposta inferioridade da moda?

Nunca subestimei a moda. Quando adolescente, considerei ser estilista, mas na Holanda isso não fazia sentido. E continuo achando impressionante a rapidez com que a moda consegue criar afirmações sublimes a partir do nada. Sinto uma espécie de inveja.

Você projeta os cenários dos desfiles da Prada há 26 anos. Para muitos, você é o terceiro autor, junto com Miuccia Prada e Raf Simons.

Sou um parceiro na engenharia do efeito geral da coleção. Com a senhora Prada, começávamos com palavras, algo dos anos 1920, bicicletas e esportes coletivos. Com a chegada de Raf, é um processo mais consensual. Continua sendo um campo empolgante, radical e veloz. Lembra do teto que subia e descia para o desfile Outono/Inverno 2023-24? Na arquitetura, isso levaria 20 anos.

Em 2012, a mostra “Impossible Conversations” no Met colocou Prada e Schiaparelli em diálogo. Imagine sua conversa impossível…

Já tive muitas, mas na vida real. Com Salvador Dalí e Andy Warhol, por exemplo. Era possível ter uma conversa séria com eles, e ambos eram pessoas bastante práticas.

Prático, Dalí?

Eu tinha o clichê de que fossem totalmente incríveis, mas eram, de forma muito agradável, não incríveis. Isso te coloca no mesmo nível.

Agora você está escrevendo um livro.

Sobre meu envolvimento com culturas diferentes. Comecei minha carreira num momento em que era possível trabalhar na Rússia, China, no Catar, em qualquer lugar.

O que aprendeu com essa escrita?

A ser grato.

Você disse que começou sua carreira em um período de sorte. É nostálgico?

Não, mas não invejo muitas pessoas que vivem no presente. Naquela época, podia-se fazer qualquer coisa, e ninguém exigia um diploma. Podia-se conhecer quem se quisesse, o mundo era acessível.

Espere, você não acredita em diplomas?

Não é que eu não acredite em diplomas, mas me beneficiei de poder fazer muitas coisas sem ter um. Não tenho diploma em jornalismo, nem em roteiro. Tenho um diploma em arquitetura, mas diria que foi um aspecto secundário.